「歯が痛くて眠れない」「神経を抜くと聞いて不安」と感じていませんか?

根管治療は感染した歯の神経を取り除き、歯を保存するための大切な治療です。

現代の根管治療は麻酔技術の進歩により、ほとんど痛みなく受けられます。

このページでは治療の流れ、痛みの対処法、費用まで解説します。

当院では丁寧な麻酔処置と痛みを最小限に抑える技術で、リラックスして治療を受けていただけます。

大切な歯を長く守りながら痛みから解放されるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

目次

根管治療とは?

根管治療とは、歯の中心部、通称”根管”に存在する神経や血管(歯髄)が感染した際に行われる治療法です。

この治療の目的は、感染源となる細菌や炎症を引き起こす死んだ組織を取り除き、再感染を防ぐため歯の内部を適切に封鎖することです。

歯の感染が進むと、しばしば激しい痛みを引き起こします。

この痛みを放置すると、歯やその周辺組織のさらなる合併症のリスクが高まります。

根管治療によって、感染部位をしっかりとクリーニングし、健康な歯を保つ手助けをします。最新の技術と高度な機器の活用により、治療中の痛みを大幅に軽減し、安心して治療を受けられます。

これを通じて、歯の健康を持続的に保つことが実現します。

感染の進行度とその症状

歯における感染や汚れは、進行の度合いや感染範囲に応じて、異なる状態として識別されます。以下に、主要な進行度とそれに伴う典型的な症状を詳しく説明します。

1. 歯髄炎(感染が歯の根の部分に限定)

歯髄炎とは、歯の中心部に位置する歯髄(神経や血管が集まる場所)に感染が生じた状態を示します。

感染がこの部分で発生すると、強い痛みが生じることが一般的です。

主な症状

ズキズキと脈を打つように強く痛み、場合によっては健康な反対側の歯が痛くなったり頭痛がしたりと、痛む箇所がわからなくなる。

原因となる歯に触れると飛び上がるほどの痛みがある。

入浴・運動・夜間就寝時など、体温が上がると痛みが強くなる。

痛み止めを飲むと少し痛みが和らぐが、薬が切れてくるとまた痛み出す。

冷たい水を口に含むなど、冷やすことで一時的に痛みが和らぐ。

2. 根尖性歯周炎(感染が歯の根の先端まで広がる)

歯髄炎がさらに進行し、歯の根の先端や、その周辺の歯肉、顎の骨まで感染や炎症が拡大した状態を指す。

この状態では、歯の周囲の組織や骨が感染や炎症の影響を受けるリスクが高まります。

慢性期の主な症状

歯ぐきを押すと違和感がある。

物を咬むと違和感がある。

走ったり階段を駆け降りたりすると上の奥歯が痛む。

歯肉に小さな穴があいており、そこから膿が出ている。

歯肉が腫れたり、潰れたりを繰り返している。

急性期の主な症状

急性期は何もしなくてもズキズキ痛い状態です。

特定の歯がとにかく痛み(激痛)、痛み止めを飲んでも全く効かない。

眠れないほど痛い。

しばらくしたら歯肉が腫れてきた。

上の歯であれば目の下まで、下の歯であれば首のあたりまで腫れてきた。

物が飲み込めないくらい喉が腫れてきた。

微熱があり体がだるい。

当院での根管治療の流れ

歯髄炎→抜髄の治療方法

歯の神経(歯髄)を抜くことを抜髄と呼びます。

一度、歯髄炎になってしまった場合、たとえ薬などで一時的に痛みが和らいだとしても、元の健康な歯髄に戻ることはありません。

このような場合は局所麻酔を行い、炎症を起こした歯髄を取り除かなければなりません。

しかし、神経を抜くという大事な治療にも関わらず、その原因や治療法を正しく理解してから治療を受けられる患者さまは少ないのではないでしょうか?

というのもすべての根管治療は抜髄で始まります。

ですから抜髄治療をきちんとやらないと何度でも痛みや感染が再発し、ひいてはその歯の寿命を大きく左右するのです。

根管治療の成功率が低いのはそのほとんどが抜髄の失敗によるものなのです。

1. 麻酔

通常、局所麻酔で治療を始めます。非常に痛みが強くて麻酔が効きづらい場合は、鎮静剤で歯髄を弱らせてから後日抜髄する場合もあります。

2. 根管治療前の準備

必要に応じて根管内に唾液が入らないように歯に臨時の壁を立て、ラバーダムというゴムのシートを装着します。

唾液に含まれる細菌や見えない汚れを遮断するラバーダムは、抜髄を行う上でとても重要になります。

もし、細菌が根管内に残ってしまうと、そこから細菌が繁殖して、再治療が必要になってしまいます。

根管治療を何度も繰り返している方の歯は、治療と細菌の繁殖を繰り返しているのです。

※治療成功のカギを握る要因は、無菌状態をいかに保てるかに尽きます。

当院ではラバーダムに使用する器具、ラバーダムシートはすべて個別に減菌しています。

3. 根管のお掃除・殺菌

感染した歯髄を除去して、ファイルという器具で根管をおそうじします。

根管内のお掃除が終わったら、根管内を薬品で洗浄し、根管内を殺菌します。

4. 根管充填

根管内の殺菌が終わったら、再感染しないように、隙間なく詰め物をします。

5. 歯冠修復処置

根管の治療が終わったら、被せものの治療を行います。

根尖性歯周炎 → 感染根管治療の方法

歯髄炎が進行して歯髄が死に、歯髄が腐ると、感染が根管全体に広がり感染根管になります。

歯髄が死ぬと神経細胞がなくなるため、ここで一時的に痛みがなくなります。

しかし感染は広がる一方です。

感染根管になってしまうと、繁殖した細菌は歯の内部に侵入していき、歯の根の先端部分まで到達すると、歯を支えるまわりの骨を溶かして膿が溜ります。

これを根尖性歯周炎と呼びます。

死んで腐った歯髄とその周りの汚れた歯根を同時に清掃しなければ溜まった膿は無くなりません。このような治療を感染根管治療と呼んでいます。

汚れがなくなると溜まった膿は自然になくなります。

1.麻酔

通常、局所麻酔で治療を始めます。

非常に痛みが強くて麻酔が効きづらい場合は、抗生物質と鎮痛剤で急性症状を和らげてから治療をする場合もあります。

2.根管治療前の準備

唾液が根管内に入らないよう、必要に応じて隔壁を作って根管内に唾液が入らないようにし、ラバーダムを装着します。

3.根管のお掃除・殺菌

感染した歯髄や腐った歯髄を除去して、ファイルという器具で根管をお掃除します。

根管内のお掃除が終わったら、根管内を薬品で洗浄し、根管内を殺菌します。

4.根管充填

根管内の殺菌が終わったら、再感染しないように、隙間なく詰め物をします。

5.歯冠修復処置

根管の治療が終わったら、被せものの治療を行います。

重篤な急性期

歯肉が腫れている場合、歯肉を切開して内部の膿を出します。

食べ物が飲み込めないなど、あまりにも腫れや発熱がひどい場合は点滴や入院が必要になります。

蜂窩織炎と呼ばれる生命にかかわる重篤な全身疾患になる場合があります。

根管治療の痛みは?

治療中の痛みの有無

根管治療を行う際は丁寧に麻酔をかけてから治療を始めます。

麻酔により痛みをほとんど感じることなく治療を受けられます。

治療の間は歯の神経を取り除く作業を進めていきますが、麻酔が効いているため痛みを感じることはありません。

治療中に違和感を感じることがありますが、十分なコミュニケーションを取りながら慎重に治療を進めていきます。

不安な点はその場でご相談いただけますので、安心して治療を受けていただけます。

治療後の痛みと対処法

根管治療後は一時的に痛みや違和感が出ることがあります。

痛みは通常2〜3日程度で自然に落ち着いていきます。

治療後の痛みに対しては、歯科医師から処方された鎮痛剤を服用することで和らげることができます。

ただし、1週間以上痛みが続く場合や、痛みが徐々に強くなる場合は、歯科医院での再診察が必要です。

根管治療の回数は?

根管治療の通院回数は、歯の状態や感染の広がりによって個人差があります。

一般的な治療では2〜5回の通院が必要です。

感染が軽度な場合は2〜3回で完了することもありますが、症状が重い場合や複雑な根の形状の場合は、より丁寧な治療が必要となり、通院回数が増えることがあります。

治療の過程では、感染した組織の除去や消毒、経過観察を慎重に行い、確実な治療効果を目指します。

患者さんの状態に合わせて最適な治療計画を立てていきますので、ご安心ください。

根管治療後に再発する?原因と当院での対策

再発原因は唾液中の虫歯菌

口の中には多数の菌が存在しており、治療中にこれらの菌が根管内に入ると、感染が再発する原因となります。

特に唾液は虫歯菌が多く含まれているため、その浸入は避けるべきです。

ラバーダムの役割

当院では、唾液や菌の侵入を防ぐため、治療中に歯を覆う「ラバーダム」というゴムのシートを使用します。

これにより、治療中の歯が外部の環境から隔離され、細菌の侵入リスクが低減します。

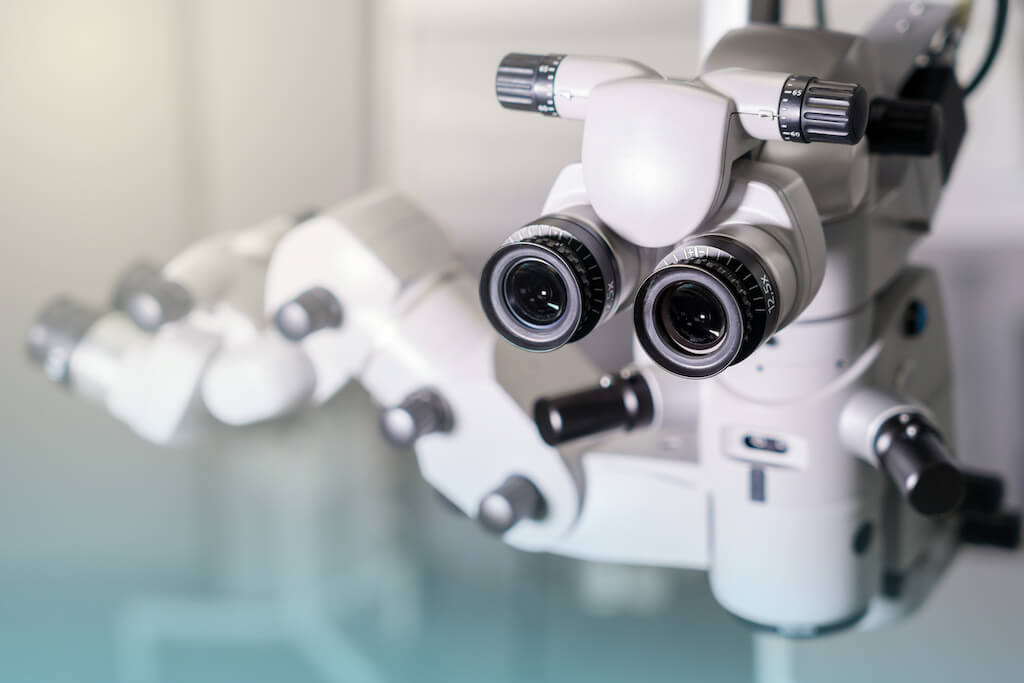

最先端の機器の活用

正確な治療のため、マイクロスコープやCTを用いて、歯の内部の詳細を確認します。

これにより、細かい部分まで治療の対象となる箇所を確認し、徹底的な除菌が可能となります。

器具の滅菌

当院では、使用する全ての器具を滅菌処理しています。

これにより、新たな感染のリスクを低く保ちます。

被せ物の重要性

根管治療後、歯の上部に被せ物(クラウン)を設置することで、歯を保護します。

セラミックなどの高品質な材料を使用することで、被せ物の長持ちや歯の生存率が向上します。

結論として、根管治療は非常にデリケートなもので、全ての菌を除去するのは難しい場合があります。

しかし、当院では上記のような取り組みを通じて、患者様の不安を少なくし、高い治療品質を提供しています。

根管治療の費用相場と保険適用

保険適用と自費治療の違い

根管治療には保険診療と自費診療があり、選択によって治療内容や費用が変わってきます。

保険診療と自費診療の大きな違いは使用する医療機器や治療時間にあります。

治療方法の選択は、歯の状態や治療の緊急性、予算などを考慮して決めていきます。

最適な治療方法は当院でご相談ください。

保険診療の範囲と費用

保険診療による根管治療の費用は、3割負担の場合、1根管あたり2,000円から3,000円前後です。

この費用にはレントゲン撮影代、治療薬代、根管充填材料費などが含まれています。

治療する根管の本数によって費用は変動します。

治療後の詰め物や被せ物については、保険適用のプラスチックや銀歯であれば3,000円から5,000円程度で処置が可能です。

治療方法や使用する薬剤、材料によって最終的な費用は変わってきます。

自費診療(精密根管治療)の費用と特徴

自費診療による精密根管治療の費用は、1本あたり7万円から15万円前後です。

この治療では、マイクロスコープやラバーダム、ニッケルチタンファイルなどの精密機器やセラミックなどの高品質な材料を使用します。

費用は高額になりますが、治療の精度が高く、歯を長期的に保存できる可能性が高まります。

治療方針や費用については、当院でご相談ください。

よくある質問

治療中、特に根管治療の際には、唾液や口の中の虫歯菌が治療部位に入るのを防ぐため、口を開けたままにして治療を進行させます。

これにより、治療の品質を確保し、再治療のリスクを低減させることができます。

仮蓋が取れた場合は、ご連絡してください。再度取り付けさせて頂きます。

正確な治療と適切なアフターケアによって、再治療の必要性は低くなりますが、100%の成功率を保証するものではありません。 定期的なチェックアップをおすすめします。

トピック:根管治療中になるピピピってなる音はなに?

根管治療に聞こえる「ピピピ」という音は、歯の根管の深さを測定する際に使用する「根管長測定器」からのものです。

これはなぜ必要かというと、根管治療では、歯の根の奥まで正確に治療する必要がありますが、深さを過度に測ってしまうと、根の先端を超えてしまい、その結果として治療後に痛みが生じることがあります。

この根管長測定器は、電気的な方法で歯の根の深さを測定します。

治療中、歯の中に細いワイヤーを挿入して、正確な深さまで到達した時に「ピピピ」という音が鳴るようになっています。

これにより、歯科医は、適切な深さで治療を行うためのガイドラインを得ることができます。

簡単に言うと、この「ピピピ」という音は、歯医者さんが「ちょうど良い位置に達しましたよ」という合図のようなものです。

安心して治療を受けることができます。